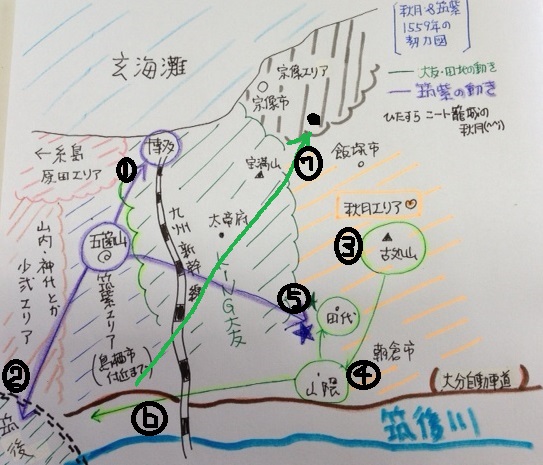

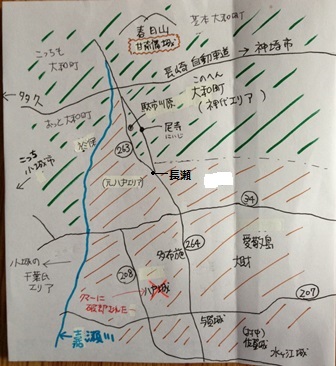

紫ライン~筑紫惟門の動き(秋月は籠城一筋)

緑ライン~大友・田北鑑生勢の動き

緑ライン~大友・田北鑑生勢の動き

地図の番号は時系列順で豊後勢が山隈から畠山に移動したのが

・・・なんだけど~~実は畠山の位置が特定出来なかったんです( ̄ω ̄A;アセアセ

検索でヒットするのは、かなり離れた位置の精肉店,;.:゙:..:;゙:.:: (゚∀゚ゞ)ブハッ!

だからΔ諒僂亡悗靴討蓮△泙“鄙or筑後方向に行った?かな?ってことで^^;

・・・なんだけど~~実は畠山の位置が特定出来なかったんです( ̄ω ̄A;アセアセ

検索でヒットするのは、かなり離れた位置の精肉店,;.:゙:..:;゙:.:: (゚∀゚ゞ)ブハッ!

だからΔ諒僂亡悗靴討蓮△泙“鄙or筑後方向に行った?かな?ってことで^^;

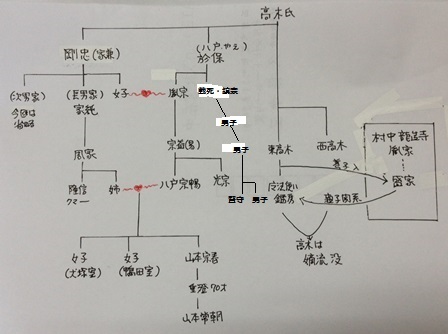

何で豊後勢が佐嘉を?

って言うと、1559年この時点で大友がバックアップしてた少弐氏が事実上、滅んでるからです。

肥前・・・特に東肥前の勢力分布が変化したため、台頭した龍造寺がターゲットになった。

って言うと、1559年この時点で大友がバックアップしてた少弐氏が事実上、滅んでるからです。

肥前・・・特に東肥前の勢力分布が変化したため、台頭した龍造寺がターゲットになった。

龍造寺にしてみれば、こんなに早く大友の兵が動くとは想定外 アタヽ(´Д`ヽ ミ ノ´Д`)ノフタ

同年、9月15日何とか和議を結んで事なきを得ました( ̄ω ̄A;アセアセ

この部分は少弐(やっと)滅亡と合わせて龍造寺隆信編の新シリーズで紹介しますね(^ -)---☆Wink

同年、9月15日何とか和議を結んで事なきを得ました( ̄ω ̄A;アセアセ

この部分は少弐(やっと)滅亡と合わせて龍造寺隆信編の新シリーズで紹介しますね(^ -)---☆Wink

この動きが地図時系列

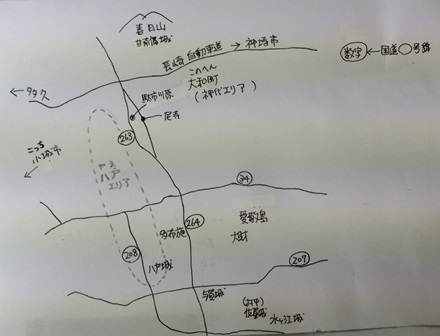

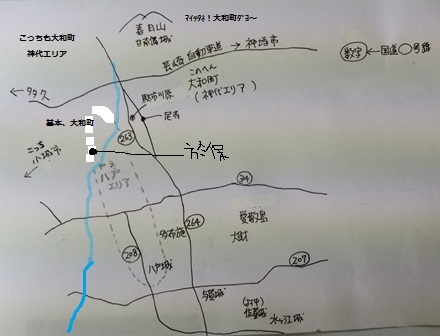

雰囲気(だけ)地図を見ると一目瞭然の宗像エリアにあるのが「筑前若宮庄」です。

河底までは流石に特定不可( ̄ω ̄A;アセアセ

雰囲気(だけ)地図を見ると一目瞭然の宗像エリアにあるのが「筑前若宮庄」です。

河底までは流石に特定不可( ̄ω ̄A;アセアセ

若宮町は市町村合併で「宮若市」に編成されました。

宮田町+若宮町=宮若市・・・地理音痴の道産子シオには紛らわしぃ・・・(._+ )☆\(-.-メ)オイオイ

で、旧若宮町地図が手に入らなかったんですが、宮若市内の学校・役所関連の場所から見るに鞍手郡・鞍手町寄りになるようです。

でもって鞍手郡・鞍手町はスバリ秋月エリア

宮田町+若宮町=宮若市・・・地理音痴の道産子シオには紛らわしぃ・・・(._+ )☆\(-.-メ)オイオイ

で、旧若宮町地図が手に入らなかったんですが、宮若市内の学校・役所関連の場所から見るに鞍手郡・鞍手町寄りになるようです。

でもって鞍手郡・鞍手町はスバリ秋月エリア

宗像氏は、エリア内に大友軍勢が駐留されて、さぞ迷惑したことでしょう・・・( ̄ω ̄A;アセアセ

世間的な知名度は殆どなくて、戦国ファンの間でも立花宗茂の咬ませ役程度の軽い認識しかされかねない秋月種実。

ですが秋月種実がいなければ、少なくとも北九州戦国史は全く違ったものになる・・・と断言できるほどのキーマンです。

ですが秋月種実がいなければ、少なくとも北九州戦国史は全く違ったものになる・・・と断言できるほどのキーマンです。

道雪・紹運・宗茂が、何者にも侵される事のない上質な絹の白ならば、

秋月種実は水墨画に施される薄墨のように、白にはない陰影の魅力がある・・・(人´∀`).☆.。.:*・

アニメ世代向けに判りやすいキャラで例えるなら「ガンダムの赤い彗星シャア」ポジション(管理人の思い入れ込み評価・爆)

秋月種実は水墨画に施される薄墨のように、白にはない陰影の魅力がある・・・(人´∀`).☆.。.:*・

アニメ世代向けに判りやすいキャラで例えるなら「ガンダムの赤い彗星シャア」ポジション(管理人の思い入れ込み評価・爆)

「打倒大友」に関しては、ブレない・メゲない・諦めない

「打倒大友」のためなら、手段を選ばず・他人の迷惑は顧みない

「打倒大友」のためなら。時に膝を屈し、時に裏切る

「九州の役」で秋月が秀吉に逆らったのは、田舎者の夜郎自大ではなく「打倒・大友」の宿願を諦めきれなかったからではないでしょうか。

「打倒大友」のためなら、手段を選ばず・他人の迷惑は顧みない

「打倒大友」のためなら。時に膝を屈し、時に裏切る

「九州の役」で秋月が秀吉に逆らったのは、田舎者の夜郎自大ではなく「打倒・大友」の宿願を諦めきれなかったからではないでしょうか。

そんな秋月種実エリアと大友(道雪・紹運)エリアに挟まれた宗像氏は、もう気の毒としか(´;ω;`)ウッ

2ちゃんスレッド風に言うなら⇒【助けて!】大友への補償どうしよう?!【隣人がDQN】

って感じで宗像氏は秋月種実に振り回され続けます。

そして、その始まりが1559年、秋月種実・筑紫惟門コンビの謀反なんです。

2ちゃんスレッド風に言うなら⇒【助けて!】大友への補償どうしよう?!【隣人がDQN】

って感じで宗像氏は秋月種実に振り回され続けます。

そして、その始まりが1559年、秋月種実・筑紫惟門コンビの謀反なんです。

さて、本題に戻って籠城に力尽きた古処山城は、筑後の田尻氏の仲介で降伏。

秋月が降伏したため、筑紫惟門も田尻氏を通じて降伏した。

筑紫がチャッカリしてるのは、降伏条件で旧領安堵を取り付けた事です。

秋月が降伏したため、筑紫惟門も田尻氏を通じて降伏した。

筑紫がチャッカリしてるのは、降伏条件で旧領安堵を取り付けた事です。

秋月は筑紫の去就から、国人領主の戦い方を感じ取ったのではないでしょうか。

(肝心の筑紫は生粋の国人じゃないんだけど・爆)

秋月種実、大友への降伏1回目・・・次のチャンスは2年後なのだが、それは・またの話 by^-^sio

(肝心の筑紫は生粋の国人じゃないんだけど・爆)

秋月種実、大友への降伏1回目・・・次のチャンスは2年後なのだが、それは・またの話 by^-^sio

秋月種実編「飛」の巻終了~次は肥前戦国史に戻ります(^ -)---☆Wink