http://history.blogmura.com/his_sengoku/ にほんブログ村 歴史ブログ 戦国時代

![家系図・薩州家]() 家茶枠・薩州家、紫枠・伊作家、緑枠・宗家(奥州家)

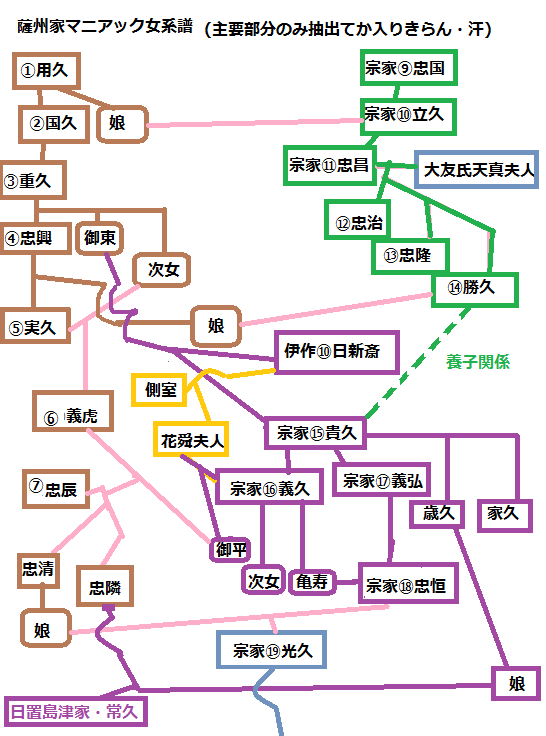

家茶枠・薩州家、紫枠・伊作家、緑枠・宗家(奥州家)

※本稿に入る前の予備解説なので記事ルール割愛します。

ザックリ駆け足予備解説につきブログ内カテゴリ・島津薩州氏編全18話参照です。

宗家の座を巡って争う島津氏総領五家、うち戦国期まで生き残ったのは「宗家(=奥州家)・薩州家・伊作家(相州家含む)」の三氏!

そして宗家の椅子は一つだけ!

この三氏は三氏ともに当主の正室が薩州家の姫君で、薩州家を軸に縁戚関係でした。

家茶枠・薩州家、紫枠・伊作家、緑枠・宗家(奥州家)

家茶枠・薩州家、紫枠・伊作家、緑枠・宗家(奥州家)永正11(1514)年5月5日、島津忠良(=日新斎)と薩州家・御東との間に島津貴久が生まれます。

永正16(1519)年5月12日、相次ぐ兄の死で末っ子三男の忠兼(=勝久)が、島津宗家14代目となりました。

本藩人物誌によると

公(=忠兼のこと)は また君子に非ずして国治まらず、実久は寵臣として権威を募らせ、公が政道を怠るを見て守護職を奪わんと志した為、封地は大いに乱れて背く者多し。

かいつまんで言うと、薩州家5代目・実久は、宗家当主・忠兼の義弟として、次第に権勢を振るうようになったそうなんです。

具体的に言うと、当時まだ実子がいなかった忠兼に対し、自分を養子にしろ~と迫ったそうです。

ネットで見た最近の島津研究によると、どうも薩州家5代目・実久は実際に宗家の家督を継いでたらしい。

期間は推定で10年。

文書上の体裁も整えてたそうですが、守護職への正式任官はなさそうです。

というのも、守護職になるには室町幕府の承認が必要だからして、そこまではゴリ押しできなかったかと・・・

このあたり、詳細は未だハッキリしてません。

薩州家の記録が改易で四散したのと、「実久=国賊認定」により「実久の当主期間」が、闇から闇へって感じで埋もれてたそうです( ̄ω ̄A;アセアセ

(具体的に、誰が如何に記録を葬っていたのか等もワカランです~)

さらに、もう一つ重大な疑念があります。

権威を募らせる義弟で寵臣・実久が、

当時未だ15~6歳くらいの少年だと言う事です。

実久の受けた寵愛が、寵童的なアレだったとすれば権勢もありえる・・・ちゃ、ありえる^^;

島津は衆道が盛んだったことで・・・ゲフゴホ

が、「実際に宗家の家督を継いでたらしい」この部分は無理です。

10代の少年が当主然と振る舞うことを、他の分家や諸氏が黙ってるような・・島津は、そんなヤワな氏族じゃありません。

で、可能性のIFバナとして少年・実久をプッシュできるだけの人物として浮かぶのが、実久の祖父である薩州家3代目・重久です。

父である4代目忠興が40歳の若さで亡くなった時、実久は数えで14くらい。

武家子弟の元服って15歳前後なので、元服も未だだったかも。

若年ですから、祖父の重久(いなければ近い親族)が後見するのが武家の慣例です。

重久が黒幕なら、いろいろな矛盾に説明がつきます。

一番の根底は、宗家14代目・忠兼に嫁がせた重久孫娘(=実久姉)が、男子を授かることが出来なかった・・・・が、あると思います。

(実久姉が産んだのは、長女のみ)

孫である実久に自分の五女を嫁がせたのも、宗家当主・忠兼に実久を養子へと捻じ込むのも、

薩州家3代目・重久に宗家乗っ取りの野心があったからじゃないだろうか。

では本藩人物誌が間違いか・・・と言うと丸っきり違うわけじゃない。

伊作・島津忠良と薩州家・島津実久の対立構図を見ていると、初期段階(実久が少年)では重久主導だったのが、

途中から実久主導に変化してるような節がありそうなんです。

赤文字・可能性のIFバナからの話は、全てシオ推測です。

でもって、これは論証できません~~~薩州家の中でも更に3代目・重久の記録が物凄く少ないからです!!

推測はさておき、宗家14代目・忠兼(=勝久)に、薩州家を抑える政治力がなかったことが、

薩摩・島津氏の歴史を複雑にするのだが、それは・またの話 by^-^sio