http://history.blogmura.com/his_sengoku/ にほんブログ村 歴史ブログ 戦国時代

![続紙]()

えっと~料紙(和紙)から脱出できません,;.:゙:..:;゙:.:: (゚∀゚ゞ)ブハッ!

いつになったら文書本文の解説になるのでせうか,;.:゙:..:;゙:.:: (゚∀゚ゞ)ブハッ!

料紙については他に【続(継ぎ)紙】があります。

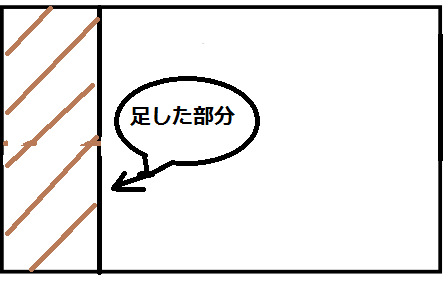

イメージとしては、こんな感じ^^/

これは文字通り料紙を継ぎ足して使う事で、長くて堅紙に納まりきれない時に行います。

連判状や連著とかで宛名、もしくは差出人が多いとか、どことは言わないが『本文が長い』ときなんかに行います。

次に料紙の補強・補修についてです。

それは【裏打_うらうち】と呼びます。

裏打とは、紙・布・革などの裏にさらに和紙や布などを張って厚く丈夫にすること。

でして、古文書に限らず掛け軸なんかでも装丁しなおすさいには、必要に応じて裏打作業を施します。

さて、ブログ友さまから「折紙」を博物館で見たことないなぁ~とありまして、もう少し詳しい話を^^b

折紙は料紙(和紙)を半分に折って使うことから、礼として略式とされていますが、文書形態としては珍しいものではありません。

いつの時か忘れたけど某局ヒストリアでも、折紙を使用した書状が映像で紹介されてました^^

ただし折紙は、折り目が多いだけに経年劣化による損傷が他の古文書より多いのは確かです。

そのため原形が変化(=破損)してる場合があります。

文書を原状回復、あるいは補修&補強のために「裏打」を施します。

これは折紙に限らず、大事な書状(例:起請文、安堵状)が破損したら(or予防)行ってるので、博物館や図書館だけでなく江戸の昔からありました。

(ちなみに博物館or図書館によっては「裏打」作業のボランティア募集してることもあるようです^^/)

てことで破損が多い折紙は取扱いが慎重にならざるを得ません。

または現在修復中などで、内容の解読が終わっていても一般展示・公開されてない場合があります^^;

蛇足になりますが、原形を損なう他の理由として「古文書を装丁して掛け軸にしちゃた~~~ゎーィ♪ヽ(*´∀`)ノ」

・・・が、ある。。il||li _| ̄|○ il||l

昔、流行ったらしいんですよ~~~床の間・茶室インテリアとしての掛け軸需要^^;

それと和紙って江戸の昔から漉(す)き直して再利用するから、劣化の激しい文書はソッチ逝き^^;

大事なものであれば漉(す)き直す前に書写するけど、そこまでシッカリ管理するかは所有してる人の性格次第,;.:゙:..:;゙:.:: (゚∀゚ゞ)ブハッ!

某奥方のように亭主から貰った書状を障子や襖の下張に使っちゃったりとかネー(*´・д・)(・д・`*)ネー

ん~~料紙・・・文書の形態については、基礎的なものはこのくらいかなぁ^^

他に派生バージョンがあれば、文書の解説の中に盛り込むか、出た時に考えます^^/