文正2年(1467)1月17日「応仁の乱」始まる。

(応仁への改元は3月15日)

中央政界の混乱は、そのまま地方への混乱に反映する。

戦国の黎明の始まりと共に、肥前今川家の終焉も始まった。

http://history.blogmura.com/his_sengoku/ にほんブログ村 歴史ブログ 戦国時代

同年6月、今川胤秋は再度のリベンジのために九州探題・渋川氏に援軍を乞い、佐賀郡領民も味方につけた。

準備を整えたのであろうか。

同年6月20日、今川勢が千葉氏小城境の民家に放火。

だが結果は思うようにならなかった。

6月21日、今川胤秋は弟・胤弘と共に千葉勢に敗れて戦死する。

日にちには諸説あり、小城町史では6月20日。佐賀市史では6月18日になっている。

渋川の援軍は、所詮、他所事と本気で戦うつもりがなかったのだろう。

今川胤秋が戦死すると、散り散りに逃げてしまった。

当主が若年といえども、全盛期の千葉氏の勢いに陰りはなかった。

10代目当主・千葉教胤17歳は、今川領全てを手に入れ、千葉氏の権勢は更に増す。

一方の今川家。当主と、その弟が戦死し所領も奪われ一族が散り散りとなり瓦解した。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Clik here to view.

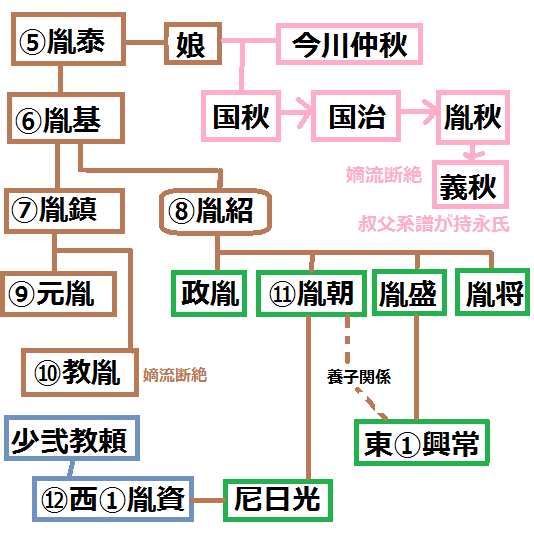

(※ピンク枠が今川家カンタン系譜ですよおぉーo(* ̄○ ̄)ゝーーーーーーっ!)

ということで、戦死した今川胤秋の嫡男・義秋が再々リベンジ(`・ω・´)キリッ

勢力回復を狙って旧臣を集めて挙兵。

が、またも肥前千葉氏の前に敗れ、肥前今川氏の嫡流は断絶したil||li _| ̄|○ il||l

肥前千葉氏は肥前今川を滅亡させるつもり・・・では無かったようだ。

そもそも武家にとっては「家名を残す」ことが存在理由の全てと言っても大袈裟ではない。

それを完全に断ってしまうのは、寝覚めも悪い、外聞も悪い、因果応報あるかもよ。

色んな要素が混ざっているのだろうが、とにかく完全に根絶やしにするって基本しないんです。

後年ですが、龍造寺も少弐氏の血統を根絶やしにはしていません。

(少弐一族が沖田畷で戦死したのは、もはや不可抗力^^;)

ましてや、肥前千葉氏と肥前今川が縁戚になったときは、肥前今川の方が千葉氏の上位者。

誰も口にしなくとも「主殺しの汚名」を囁かれる可能性を、極力排除するのが外交的にベターな大人の態度。

肥前千葉氏は、今川義秋の叔父にあたる今川秋秀を召し出し肥前今川の名跡を継がせた。

つまり戦死した胤秋・胤弘の他に、もう一人弟がいたんだろう。

千葉氏の偏諱を受けていないということは、弟は弟でも嫡兄弟ではなく生母違い庶子だったのかも。

以降、ずっと肥前千葉家臣となり、肥前今川の名跡を継い秋秀の子・秋景が、名字を今川から「持永」に改めた。

改姓を千葉から言い出したのか、今川自身が申し出たのか、そこまでは調べ切れなかったです。

ただ、家臣になったとはいえ今川家は「名門の末裔」で「元・肥前守護職」で「元・肥前千葉の上位者」だった家柄。

今さら担ぎ出す者はいないにしても、千葉家臣となりきるために今川の姓を遠慮したんじゃないでしょうか。

「持永」秋景の孫にあたる盛秀、茂成が勇将で、戦国の荒波の中で持永の家を保った。

持永家は肥前千葉が衰退すると龍造寺へ、龍造寺が衰退すると鍋島家に仕え近世へと続く。

さて、時系列に話を戻そう。

この肥前今川が没落し、応仁の乱の始まった年に、対馬の宗氏が朝鮮と歳遣船を約定した。

つまり貿易・交易のための使節船を毎年出しますよーーーって約束^^b

ここからもたらす膨大な利益が、少弐氏を中興させるのだが、それは またの話^-^